「仕事をしながら簿記1級を目指しているけど、このまま勉強して合格できるかな……」そんな疑問や不安を持っていませんか?

私は正社員の社会人になって初めて簿記の学習を始め、約2年2カ月かけて簿記1級に合格しました。

限られた時間の中、簿記1級に受かったときの学習の進め方や意識したポイントについて、参考になればと思いご紹介します。

2級、3級をこれから受けるという人も、過去問や模擬試験の使い方や計算機など、同じように気をつけた方が良いこともあるので、参考にしてもらえれば幸いです!

1 計算機(電卓)は「機能」で選ぶ

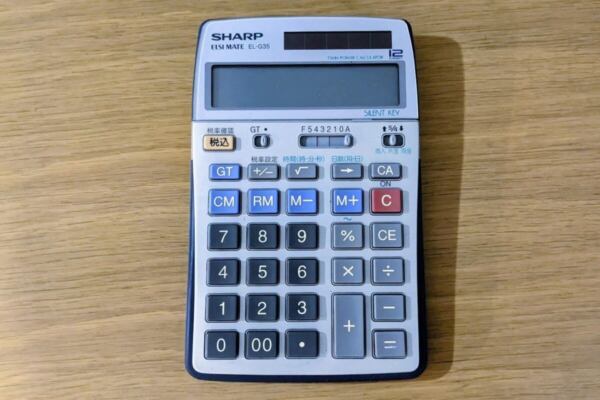

計算機は足し算や引き算、メモリー機能さえあれば、どれも同じと思われていませんか?

キーロールオーバーとは、指からキーが離れていなくてもほかのキーを押したときに認識する機能です。

簿記1級は桁数も多く、2級や3級よりも早く電卓を叩くことが多くなってくるので、キーロールオーバーはあった方が安心です。

また電卓のキーを押したときの音が静かな「サイレントキー」と呼ばれるものもあります。

自習室で勉強する方も多いでしょう。キーの音が大きいと周りの目が気になって勉強に集中できないと困るので、こちらもあった方が良いです。

100均の計算機は桁が足りなかったり、キーの反応が良くないものもあるので、オススメしません。

3~4千円台と安価ではありませんが、一回買えばずっと使えます。私が勉強の時に使っていたシャープの計算機「EL-G35」は、15年以上たった今でも家計簿をつける時にも使っています。

次のような機能があるものは、試験では使用できないとされていますのでご注意ください。

- 印刷(出力)機能

- メロディー(音の出る)機能

- プログラム機能(例:関数電卓等の多機能な電卓、売価計算・原価計算等の公式の記憶機能がある電卓)

- 辞書機能(文字入力を含む)

2 間違えた問題を繰り返し解く

仕事をしながらだと、時間は有効に使いたいですよね。

問題集を解いた結果の○、×(自信がなかったときは△も)などをつけて、2回目以降は×だけを解くようにしていました。

1回目間違えた問題は、2回目も間違えることが多いです。

3回目、4回目と○が増えていき、だんだん×が減っていくのはモチベーションの維持にもつながります。

ただ簿記1級は範囲が広く最初の方にやったことは忘れていることも多いので、1回目に解けた問題も数か月後にもう再度、解くことも大切です。

繰り返しになりますが解いた後に○、×を問題に書いておかないと、また全部解かないといけなくなりとても非効率です。

問題を解いたら結果をつける作業は他の試験でも役立つので、ぜひ習慣にしてほしいです。

3 効率的に進めるためのスケジュール管理

学校に通っていれば、当然試験前に全部終わるようなカリキュラムが組まれています。

しかしカリキュラムをひと通り終わらせるだけでは、合格点を取るのは困難。

最初のほうで勉強した分野は、高い確率で忘れています。自分で復習しながら取り組む必要があります。

私はエクセルで簡単なカレンダーを作り、週ごとに「どこどこの分野まで終わらせる」という目標を立てていました。

計画を立てたら進捗を確認しながら、遅れていれば勉強時間を増やす・復習の回数を減らす・試験を次の回にずらすなど、1,2週間おきにスケジュールを見直し。

「そのうち受かるだろう」ような気持ちでは、合格は難しいと思います。ここまでやれば合格点は取れるという目標を定めて、計画的に学習を進めていきましょう。

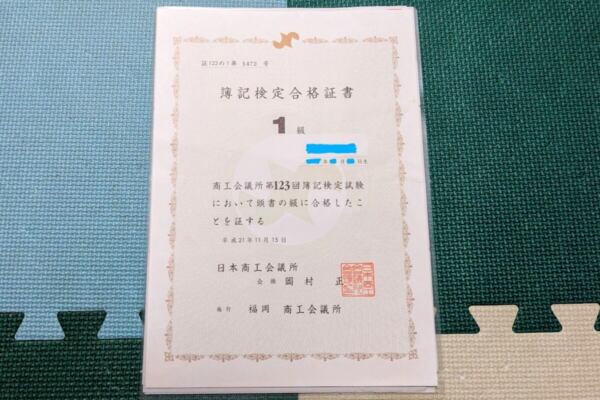

4 目指すのは「合格点」。100点は取らなくてよい

簿記1級は4科目で各25点の100点満点、合格基準は「各科目で10点以上かつ合計70点以上」です。

難問・奇問が出題されることもあり、過去問を解いていても半分程度しか解けないこともありました。

公式には発表されていませんが、配点調整があると言われています。

もしも本番でわからない問題が出ても時間をかけすぎず、わかる問題から解き進めたほうが得策です。

完璧を目指すとわからない問題にいつまでも悩んでしまい、時間が足りなくなります。

私は基本的な問題を確実に落とさず、難問・奇問は分かるところをできるだけ埋めるというスタンスで問題を解いていました。

ちなみに合格時の点数は教えてもらえますが、合格証書には点数は書いてありません。

簿記の勉強仲間とは点数について話すことがありますが、職場や転職活動で点数を聞かれたことはないです。

5 独学でも使える!過去問と模擬試験の活用法

過去問や模擬試験を受けることについては、人により意見が分かれるところが多いです。

私は両方とも取り組みました。

過去問は10年分を解いて傾向をつかむ

過去問は問題の傾向に慣れるために、過去10年分くらい解きました。

過去問は、多くの学校が解答・解説を作成しているので情報が豊富です。

配点調整はおそらくこうだろうとか「この問題は難問なので解けなくても良い」とか、「ここは頻出だから確実に解ける必要がある」とか、復習していくうえでとても参考になりました。

模擬試験で本番の感覚をつかむ

資格スクールの模擬試験は、本番当日と同じ時間で設定されていたので、朝起きてから試験が終わるまでを同じスケジュールで過ごすことで、本番の感覚をつかめました。

試験中は周りに受験者がたくさんいるので、本番の状況と似た雰囲気。

そのおかげで、本番当日も慌てずに落ち着いて試験を受けることができました。

ちなみに模擬試験の結果については、TACで受けたのですが試験問題の内容が難しすぎて半分も解けなかったと思います。

かなり難しめに作られていることもあるので、順位や点数等が悪くてもあまり気にする必要はないです。

6 勉強のしすぎに注意!社会人こそ休む

仕事をしながらだと、必然的に平日は仕事後に勉強、休日も勉強になってしまいます。

試験日が近づいてくると、土日は仕事に行く時間よりも早く資格スクールに行って自習、平日よりも遅く帰宅といったスケジュールで学習していました。

簿記の勉強が仕事のストレス解消にもなると考えていたのですが、試験当日の約1カ月前に体調を崩し、胃腸が絶不調になってしまいました。

今思えば直前期こそ、1,2週間に1日ぐらいはリフレッシュして、次の日からまた集中して勉強した方が良かったと思います。

まとめ。社会人でも簿記1級合格は十分可能!

簿記1級に合格するための、具体的な学習の進め方とポイントについてご紹介しました。

学生時代のように時間はなかったものの、社会人を経験したからこその計画の立て方や、間違えた問題に記録を付けて効率よく学ぶ方法を実践できたと思います。

簿記1級の勉強時間については、合格までの体験を次の記事にまとめましたので、良ければ参考にしてください。

社会人でも、正しい方法と継続で簿記1級は合格できます。これから挑戦する方は、勉強計画・過去問の活用・体調管理を意識して、無理のないペースで頑張ってください。

簿記の勉強の参考になれば幸いです♪

コメント